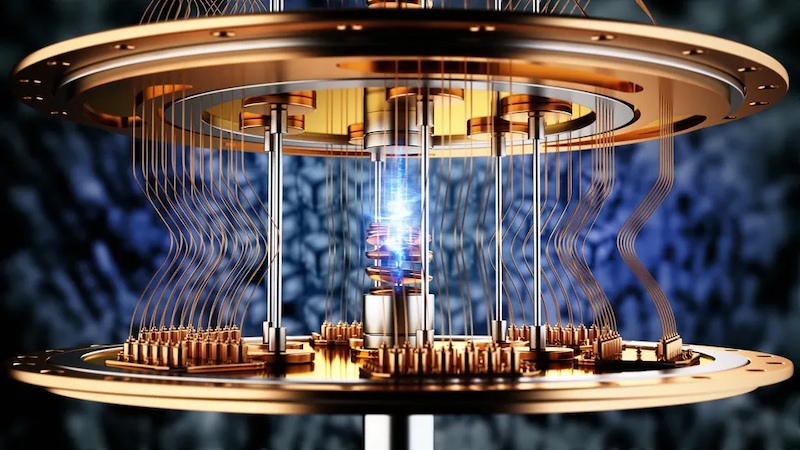

科技巨頭 Google 於本週宣布,其最新一代量子處理器 Willow 首次在實驗上達成「可驗證的量子優勢(verifiable quantum advantage)」,即在真實硬體上以壓倒性速度超越全球最強超級電腦的運算能力。這項突破象徵量子運算正式邁向實用化,也讓潛伏多年的「比特幣量子危機」議題再次浮上檯面。

兩小時完成超級電腦 3.2 年的工作

根據 Google 於《Nature》期刊發表的研究,105 量子位元的 Willow 晶片運行「Quantum Echoes」演算法時,比超級電腦 Frontier 快 13,000 倍。該任務在 Willow 上僅耗時兩小時。相較之下,Frontier 須花費約 3.2 年才能完成模擬。

這是首次經同行審查並可重現的量子優勢實驗。Google 執行長 Sundar Pichai 在 X(前 Twitter)上表示:

「這項成果是量子計算邁向實際應用的重要一步,我們期待它將開啟新的科學研究領域。」

Willow 是繼 2019 年 Sycamore 晶片後的重大升級。Sycamore 雖展示量子優勢,但結果無法驗證重現;而 Willow 改良了錯誤校正與穩定度,使量子干涉結果能被多次驗證。

Google 表示,未來將推動量子運算從受控實驗轉向實際應用,包括模擬分子結構、藥物設計、電池材料與量子硬體。研究團隊形容這是打造「quantum-scope」的第一步:

「就像望遠鏡與顯微鏡開啟了新的世界,量子望遠鏡將讓人類觀測過去無法觀測的自然現象。」

對加密貨幣的潛在威脅

這項突破同時讓加密社群重新關注量子電腦對比特幣安全的長期威脅。比特幣與大多數加密系統皆依賴橢圓曲線加密(ECDSA),這種演算法對傳統電腦幾乎無法破解,但在理論上可能被足夠強大的量子電腦逆向推算私鑰。密碼學專家 Christopher Peikert(密西根大學)指出:

「量子計算對比特幣構成中長期重大風險,概率超過 5%,但在未來幾年內仍不至於立即成真。技術距離能威脅現代加密標準仍有相當距離。」

他同時警告,若比特幣要過渡至「後量子加密」(post-quantum cryptography)方案,將面臨簽名與金鑰體積暴增、網路流量上升等權衡問題。

「量子威脅」倒數計時開始

目前量子電腦仍無法破解 2048 位元以上的加密金鑰,而現代比特幣錢包普遍使用 2048–4096 位元的安全長度。但隨著 Google Willow 的實驗被學術界正式驗證,「從理論到可驗證實作」的進展已經讓加密業內人士重新評估風險時間軸。Naoris Protocol 科學家 David Carvalho 稱,

「這是比特幣自誕生以來面臨的最大單一威脅。」

他指出,去中心化社群往往陷於理論辯論,而未及時行動。若未在下一個十年完成加密演算法升級,量子電腦可能在 2030 年前後對現有私鑰體系構成實質威脅。